Affichage environnemental textile (France) : le guide complet 2025–2026

Ce guide propose une lecture opérationnelle et à jour du dispositif français d’affichage du coût environnemental applicable aux vêtements.

Ce guide propose une lecture opérationnelle et à jour du dispositif français d’affichage du coût environnemental applicable aux vêtements.

De quoi s'agit-il ?

Dispositif public français d’affichage environnemental textile : un score unique (“coût environnemental”) qui permet de communiquer l'impact environnemental d’un vêtement sur tout son cycle de vie. Plus le score est élevé, plus l’impact est fort.

Calendrier clé

Qui est concerné ?

Tous metteurs sur le marché français de vêtements (adulte & enfant). Exclusions notables : chaussures, accessoires, cuir, seconde main, EPI B2B, non-habillement, textile à usage unique.

L’affichage environnemental textile est le dispositif public qui informe les consommateurs, via un score (le “coût environnemental”), de l’empreinte environnementale d’un vêtement sur l’ensemble de son cycle de vie.

Son déploiement débute à l’automne 2025, avec une entrée en vigueur au 1er octobre 2025 pour les textes qui encadrent calcul et communication.

Le coût environnemental est un score multi-critères (plus la valeur est élevée, plus l’impact est important) qui agrège 16 catégories d’impact de l’ACV (issues du cadre Product Environmental Footprint) et y ajoute des compléments spécifiques au textile (microfibres, export hors UE), puis applique un coefficient de durabilité au score agrégé.

Ce coefficient module la durée de vie estimée du produit selon la probabilité que le vêtement soit porté longtemps et/ou réparé.

La durabilité non-physique d’un vêtement est estimée à partir de 2 critères liés à l’action de la marque :

Les 5 segments de marché considérés sont : femme, homme, enfant, bébé, sous-vêtements. L'introduction de ces 5 segments de marché vise à éviter un effet de distorsion qui pénaliserait une marque couvrant l'ensemble des segments de marché par rapport à une autre marque qui ne couvrirait *qu'un ou plusieurs segments (*par exemple que le prêt à porter femme).

À l'intérieur de ces segments de marché, ne sont pas considérés les références qui ne s'adresseraient qu'à un sous-ensemble spécifique des clients potentiels. Il s'agit par exemple des références spécifiques aux grandes tailles, aux femmes enceintes, aux personnes en situation de handicap.

Ces 2 critères seront ensuite combinés pour obtenir un coefficient de durabilité, compris entre 0,67 et 1,45. Ce coefficient de durabilité sera ensuite intégré dans le calcul du coût environnemental.

Ainsi, les vêtements de marques particulièrement vertueuses auront un coefficient de durabilité élevé (1,45), à l’inverse les vêtements issus de marques de type « ultra fast fashion » auront un coefficient de durabilité bas (0,67). Ce coefficient viendra par la suite moduler le coût environnemental d'un vêtement à la baisse pour les marques les plus vertueuses et à la hausse pour les vêtements issus de marques d'ultra fast fashion.

Le critère « affichage de la traçabilité » a été supprimé dans la version finale du décret.En pratique, des valeurs par défaut s’appliquent si la marque ne fournit pas ses données (ex. largeur de gamme élevée par défaut, absence de service de réparation, etc.), ce qui augmente le coût environnemental final du produit.

À retenir : dès lors qu’un coût environnemental est déposé sur le portail de déclaration, n’importe qui peut l’utiliser pour sa communication, même avant le 1er octobre 2026.

Acteurs concernés : tous producteurs, importateurs, distributeurs qui mettent des vêtements sur le marché français, quelle que soit l’origine (entreprises françaises ou non).

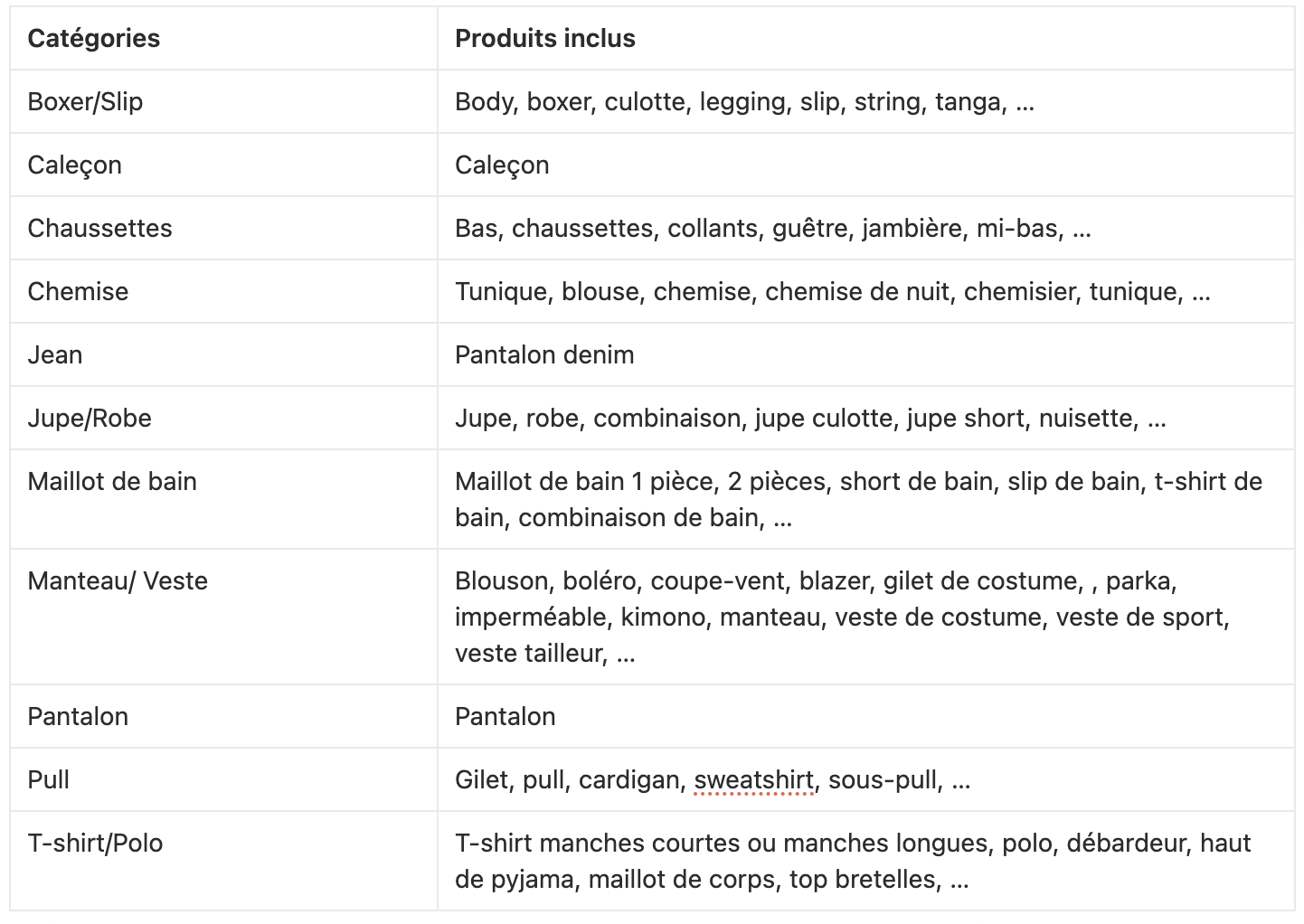

Produits inclus (textiles d’habillement) :

Spécificités :

Exclusions actuelles (non exhaustif) : textile à usage unique, textile non destiné à l’habillement, chaussures, accessoires, cuir, produits seconde main, vêtements dans lequel il y a plus de 20 % de masse non textile ou matériaux non modélisés, composants électroniques, EPI non vendus directement à des consommateurs.

Le calcul du coût environnemental des produits nécessite la collecte de nombreuses données couvrant toutes les étapes du cycle de vie des produits : matières premières, fabrication, transport, usage, fin de vie.

Les enjeux d’une collecte de données précises :

En parallèle de l’affichage environnemental, ce travail de collecte de données vous fera gagner du temps en vous permettant d'alimenter d'autres exigences réglementaires : CSRD, ESPR, bilan carbone (scope 3), ou Digital Product Passport.

La première étape pour déployer l’affichage environnemental consiste à identifier et collecter les données minimales obligatoires.

Données obligatoires (pour un score conforme) :

Le score est calculé par référence de vente (= couleur unique), sur une taille représentative unique.

Elles affinent la modélisation et évitent les valeurs par défaut :

Les acteurs qui communiquent le coût environnemental doivent déclarer les données et le score sur le portail de déclaration public. La DGCCRF peut contrôler la véracité des paramètres (composition, pays…) en s’appuyant sur les obligations préexistantes (étiquetage, loi AGEC, etc.).

Seules certaines données déposées sont publiques :

Toutes les autres données déposées sont accessibles uniquement par les agents de l’Etat habilités pour les contrôles et le suivi du dispositif.

À partir du 1er octobre 2025, seules les marques (ou leurs délégataires) peuvent déposer les coûts environnementaux de leurs produits. À partir du 1er octobre 2026, si la marque ne l’a pas fait, n’importe quel tiers peut déposer un score (à noter que la priorité revient à la marque dès qu’elle dépose son propre score).

Les coûts environnementaux déposés sur le portail de déclaration peuvent être mis à jour tous les 3 mois et doivent être mis à jour au plus tard 12 mois après l’évolution de la méthodologie.

Dès le 1er octobre 2026, si une marque n’a pas publié le coût environnemental d’un produit, des tiers (distributeurs, ONG, médias, apps…) pourront le calculer et le publier en suivant la méthodologie officielle, sans accord préalable de la marque.

Or, faute de données spécifiques, ces tiers utiliseront les valeurs par défaut d’Ecobalyse, qui tendent à dégrader le score. Résultat : un coût environnemental plus élevé que si la marque renseigne ses propres données. Publier vous-même les coûts environnementaux dès maintenant vous garantit une représentation fidèle de vos produits.

Déployer l’affichage environnemental exige une hygiène de données importante et pouvant être chronophage :

Le temps moyen d’implémentation que nous constatons chez nos clients (pour une collection complète) est d’environ 6 mois. Plus vous commencez tôt en 2025, plus vous serez prêt pour 2026. En anticipant, vous pourrez également réduire la charge opérationnelle liée au nettoyage de données, au mapping des données et au calcul des coûts environnementaux de vos produits.

Calculer vos scores en 2025 permet de :

Les jeux de données nécessaires au coût environnemental servent aussi à :

L’investissement de 2025 vous permettra de nourrir plusieurs chantiers réglementaires et stratégiques à venir.